“等待check-in入住时管家体贴地送上茶点、邀请我们挑选自己喜爱的沐浴组香味、用晚餐时每上一道菜都有详细的说菜简介。最让人感动的是,当晚上我们回到房间休息,以为管家服务应该也早已休息时,却在房门边看见管家亲手写的小卡片,让我们有种无时无刻都被细心照顾的感动”,这些不是国外五星级饭店的服务,而是《美学CEO》作者吴汉中前阵子在台湾“缓慢石梯坪”民宿的经历,吴汉中分析当时的经验指出:“这样的服务已经不只是具体的物质面,而是一种心情被照顾的难忘体验”。

回想一下,上次你使用提款机领钱的经验,“输入金额之后,提款机将卡片退出还给我,将提款卡收进皮夹后,就等着领吐出来的钞票”,听起来稀松平常,一般人很难发现的是,在这个简单的动作里其实就包含着服务设计的用心。游石设计顾问及创办人张群仪解释:“大约在5、6年前提款机的流程都还是先吐出钞票,然后才退还提款卡,但实在太多人拿了钱就走,银行常收到一堆被遗忘的提款卡。直到导入服务设计后,从使用者角度重新回到提款现场,集思广益发现问题点,以重新设计提款流程的方式切入改良,这才大幅减低了忘卡的风险”。

什么是“服务设计”?几乎是多数初接触人们的共同疑问。以上两个看似截然不同的体验,其实都是服务设计应用在日常生活的最佳例证。对于这个新鲜的名词,尽管目前学术及实务界尚未有一致的定义,但多数定义都环绕着“以使用者为中心,邀请与这项服务相关的关系人共同创造(co-creation),提升符合使用者期待、具有价值与效率的整体性服务”这个概念为核心。

然而,许多具有行销或管理相关知识背景的人都会好奇“以目标使用族群为中心的逻辑,不是早就十分普遍了吗?这么多的行销研究、调查数据、报告书不都是环绕着目标使用者而出现的。难道服务设计不过是新瓶装旧酒的一套说法?”对于这样的疑问,《美学CEO》作者吴汉中精辟地点出服务设计为什么会在近年间窜红的原因,“的确现在多数人早已熟悉消费者导向的思维逻辑,各式消费者研究数据也非常充足且广为应用,但反过来说,或许已经是‘过度依赖’。消费者不再被视为真实有感情的人们,而是年龄、收入、学历等调查数据所拼凑成的假想对象。在这个状态下,服务设计所强调的就是将大家带回到服务提供的‘现场’,‘设身处地’重新发掘使用者的真实感受及需求。这些是过往再多研究报告都无法传达的重要关键”。

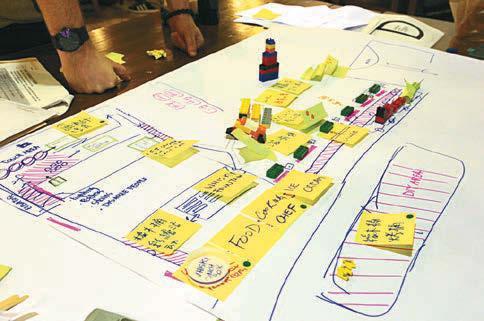

听到设计两字,大家往往直觉性的以为就只与设计师有关,但对服务设计来说却完全相反。在导入服务设计时,最佳的状态是所有相关的人都需要一起参与,杨振甫强调:“服务设计最重视的就是‘共创’,参与者不限于专业设计师,而是每个服务相关人的都可以参与的过程,透过跨领域的方式展开探索,进而发展出更佳的实践方案”。通常规模最完整的服务设计执行团队可以包括(1)企业外部的服务设计专业团队:行销研究员、设计师、资管人员、商业管理人、或人类学家都可能是大型专案时的参与成员;(2)企业或组织内部:不只是管理阶层参与,第一线服务人员也是必要的团队成员;(3)服务使用者。

对于经由设计会得到的结果,我们最直接的反应就是“不就该设计出一个什么具体的东西吗?”如果将这样的想法投射到导入服务设计所能获得的成果,大概会颇有落差。服务设计所设计的并不是任何具体物件而已,而应该是以设计使用者与企业间产生关系的每个接触点(touch point)。为了能够提供每一个接触点良好的素质,所产生的连带产出都可能会是服务设计的成果。

以游石设计策画的大甲知名酥饼店裕珍馨台北展店案为例,最容易理解的产出包括:店内空间设计、产品包装调整及示范、服务流程SOP图卡,但其实影响服务设计品质关键的反而不只是以上那些。张群仪解释:“为了设计出流畅的店内空间,我们特别在空荡的新店铺中置放了空箱和临时台面,邀请资深店员来模拟最顺手的补货、递交商品动线,并且考量客人领货后需要行走的廊道宽度,然后将模拟结果pass给平行合作的室内设计公司”。而人员服务的部分,设计简明易懂的流程SOP只是最基本,游石也规划了服务人员workshop,请资深店长与员工一起以角色扮演(service role-play),帮助员工建立起对消费者的同理心,发掘出未被留意的需求,进而达到改善服务的目标。唯有在能够掌握服务中所有接触点品质的状态中,才能串联起每个接触点,进而创造出让使用者满意的体验旅程。

“人是台湾最美的风景”这句话几乎已经成为台湾人最自豪的软实力,人情味、热心、善良等特质是最常听闻观光客对台湾的称赞,然而根据吴汉中观察“当提到台湾普遍服务业表现时,我们却又发现这两端之间有很大的落差”,这也说明了只单纯凭借人情味绝对不足以满足使用者对于服务品质的期待。该如何让台湾人美好的特质转化在各种服务表现上,或许服务设计提供了一个可能的解答方向。